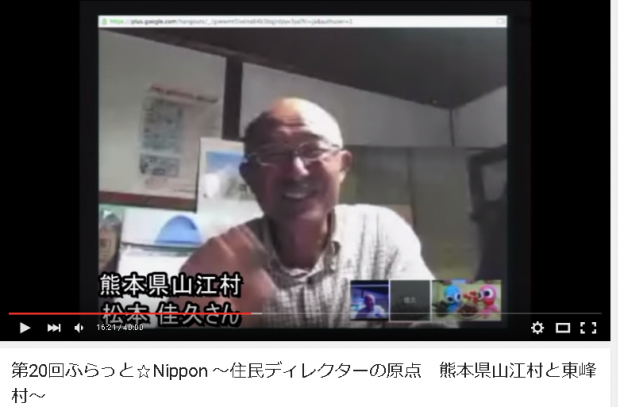

2015/8/29山江村から生中継!! 第20回ふらっと☆Nippon 〜住民ディレクターの原点 熊本県山江村と東峰村〜

https://youtu.be/zRfWAWDtPZU

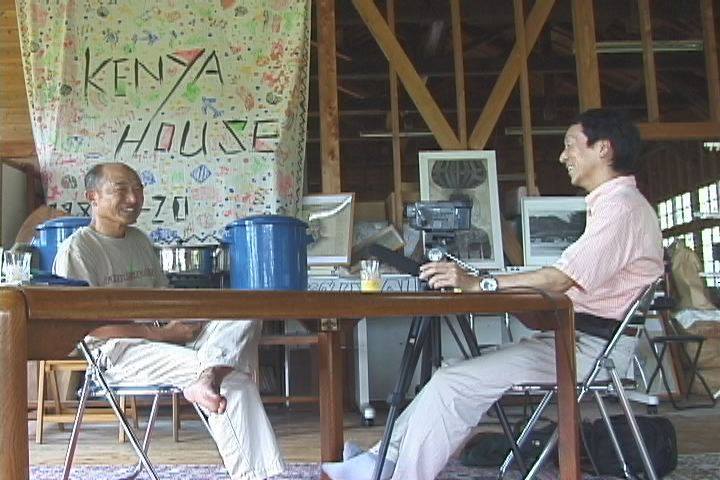

元テレビ朝日のプロデューサーで、現在は明治学院大学でメディアの研究をしている古川柳子教授とともに、住民ディレクターの発祥の地でもある熊本県山江村を訪れ、住民ディレクター第0号の内山村長、第1号の松本佳久さんお話しをうかがってきた様子を紹介。スタジオには、東峰村の住民ディレクターのきっかけをつくった小林さん、東峰村住民ディレクター第1期生でもある村民スタッフの京子さん、古川さん。山江村の松本さんには、スマホの中継で生放送にも参加いただきました。住民ディレクターが生まれてから20年。住民ディレクターの実践が、地域や人々にどのような変化を与えてきたのか、テレビのプロとともに改めて見直しました。

住民ディレクターの原点は。

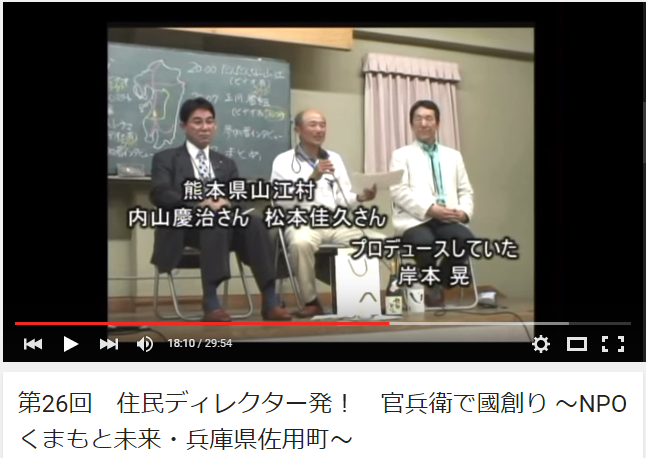

農家の松本+役場職員内山+テレビ局岸本

行動的な個人が行政、メディアの力を備え

「総合的企画力をもった自発的な住民へ!!」

兵庫県・佐用町 住民ディレクター番組公開収録より

▼こちらから当時の様子がご覧になれます

https://youtu.be/xPRNhoUwVa8?list=PL9729LFTROPN_GIKoyIj6bx53-Oa-3eE1&t=1060

住民ディレクターは熊本県山江村の農家松本佳久さんと役場職員内山慶治さん、そしてテレビ局の岸本晃の3人を融合させてできた地域活性化を推進する人材像です。岸本晃が平成8年4月に提唱し、これまで20年間全国の様々な地域で養成すると共に自ら実践してきました。

松本さんが語る山江の様子に住民ディレクター実践者の姿がうかがえる

https://youtu.be/kf7xk8FKSak?t=32m34s

松本佳久さんは当時完全無農薬の米作り、栗作りに取り組んでいましたが、膨大な手間と費用がかかっていました。しかし現代のように安全安心なものが生活に受け入れられた時代ではなかったために松本さんの完全無農薬の米は簡単に売れませんでした。これを売るには松本さんの日常の努力を「見える化」することがポイントでした。また松本さんは自分の田んぼのことよりも高齢者や後継者不在で困っている他者のことを優先して取り組んでいたためになかなか効率よい農業経営ができない状態でした。

役場職員の内山は教育委員会の経験から村には素晴らしい人材が溢れていることをよく知ってました。松本さんもその一人でした。そこで村の活性化には村内の人材を交流させたり人材のマッチングによって起こる活性化の経験を通して村民同士の新たな大交流の機会を作ることが必要と考えていました。村長に進言するときはこれで大丈夫というところまで自分の責任でまとめてから提案する実践型の役場職員でした。

松本さんを撮影する内山さん

岸本塾入門(9)平成8年5月、山江村で第1号!

https://youtu.be/yfBzM9gh8AA

熊本県民テレビで地域おこしを応援する独自番組を企画した岸本は、テレビ局と自治体が互角に丁々発止やりとりできる環境にないと、この事業は成らないと考え、テレビ局と自治体が制作費用を半分づつ出してお互いが遠慮なしに本音で地域おこしを実践する手法を模索していました。村に必要な人材はテレビ局の情報収集力で集め派遣し、松本さん、内山さんらの活動をできるだ素(す)の状態で描く事に専念しました。しかも自らも地域おこしの当事者として番組中で行動しました。

NPOくまもと未来・兵庫県佐用町~

https://youtu.be/xPRNhoUwVa8?list=PL9729LFTROPN_GIKoyIj6bx53-Oa-3eE1&t=157

こうして地元で他者のことを考えながら安心安全な農業を行う松本さん、その松本さんなど村内の人材を応援するために行政の力を最大限に活用する内山、さらにその二人や村民の動きを演出を排除して誇張せず、素のままでドキュメンタリーにまとめ村の全体像を描き、実際の地域おこしの場面での必要人材や情報の後方支援をすることに徹したメディアの役割を果たしました。

つまり

a. 地元の実践者

b. 行政の仕組み

c. メディアのパワー

の3つの要素を融合させた地域おこし番組という「見える化」作業が山江村民を爆発的に動かし、その後も継続して活動する「住民ディレクター像」が3者によって浮き彫りにされた。

この経験をモデル化したのが「住民ディレクター」であり3者の共通経験として番組作りのプロセスという独自の人材育成プログラムの可能性に岸本が着目し「住民ディレクター講座」として事業化したものである。

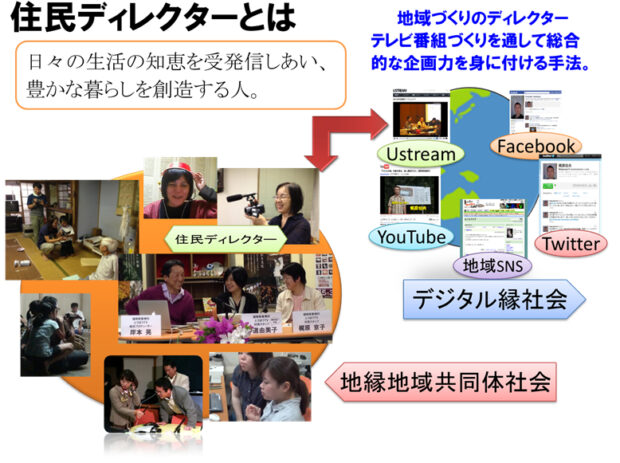

ICTの世界では情報の受発信とよく言われるが、情報は一過性のもの。知恵は土地に根付き、または暮らしの中で生まれ、受け継がれていくもの。人間が本来もつ生きる知恵を受発信する主体的な人材が本当に豊かな地域を創造すると考えています。

住民ディレクターは、豊かな地域を創造する地域づくりのディレクターであり、同時に地域情報の発信者でもある人のこと。

テレビ番組を制作するプロセス(企画、取材、構成編集及び広報、放送等)を通じ、地域づくりに求められる幅広い企画力・広報力・構想力を養い、メディアを有効的に活用しながら地域づくり、地域の活性化を推進することをめざしています。

番組制作プロセスを通じて、いわばOJT的に、こうした地域づくりの企画力を擁する人材を地域に育てることも、活動の目的のひとつです。

住民ディレクターは、「番組はオマケ」「身体がカメラ」「赤いボタンを押せば映る」を一貫した3原則と掲げ、「番組づくりは地域づくり」を実戦します。現代では、地域共同体の地縁社会と、デジタル縁社会をつなぐコネクターとしての役割も担います。

考案者は、岸本晃(東峰テレビ総合プロデューサー、一般社団法人八百万人理事長、(株)プリズム代表取締役)、1990年代前半より各地で養成と番組制作の実戦を行っています。

NPO法人くまもと未来 岸本晃理事長 情報通信月間 九州総合通信局長表彰を受賞

2010年 とうほうTV開局

とうほうTV開局2周年記念番組

東京商店街グランプリ受賞 杉並TV 教会通り物語(JCOMの特別番組としても放映)

商店主とサポーターの住民ディレクターが協働して制作 杉並TV 二人三脚CM

全国の住民ディレクターネットワーク「八百万人」

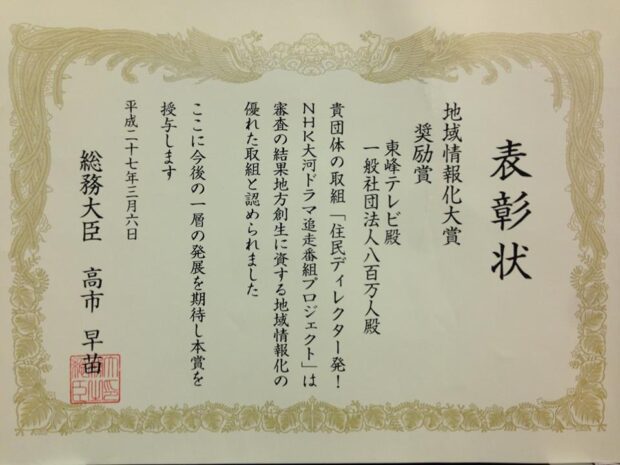

2015年3月 1年間継続した大河追走番組創りで、総務省・地域情報化大賞奨励賞を受賞

住民ディレクター発! 官兵衛で國創り ~スタッフ紹介~

九州の2400人の村(東峰村)・近隣の地元村民スタッフ(住民ディレクター)がいろいろな役割を担って手作りで制作

▼TVQ九州放送【ハロー!ふくおか県】で紹介された様子